近日,热播电视剧《许我耀眼》里许妍的一句:“你装什么老钱风!”让“老钱风”一词频繁登上热搜,成为新晋潮流标签,这种追求用低调的方式驾驭奢华的态度,令不少人直呼高级。

不过你要是在山东提到“老钱风”,那博物馆里的祖宗们可就要开始发言了:我们那是要old有old,要money有money!咱齐鲁大地的“祖传奢华”,玩的可是礼制、是意境、是刻在骨子里的考究。

今天,就带大家推开博物馆的大门,看看什么是“老钱风”的终极形态。

真正的“老钱风”最不喜欢刻意显摆。那些大Logo和浮夸设计,在他们看来反而有点“生怕别人不知道”的俗气。他们的优越感,藏在那些看起来普通、但实际讲究到骨子里的细节中。这就像一道无形的门槛,外行人只觉得平平无奇,但内行人一眼就能看懂其中的分量。

而有趣的是,在文物领域,这套“低调奢华”的规则也同样适用。

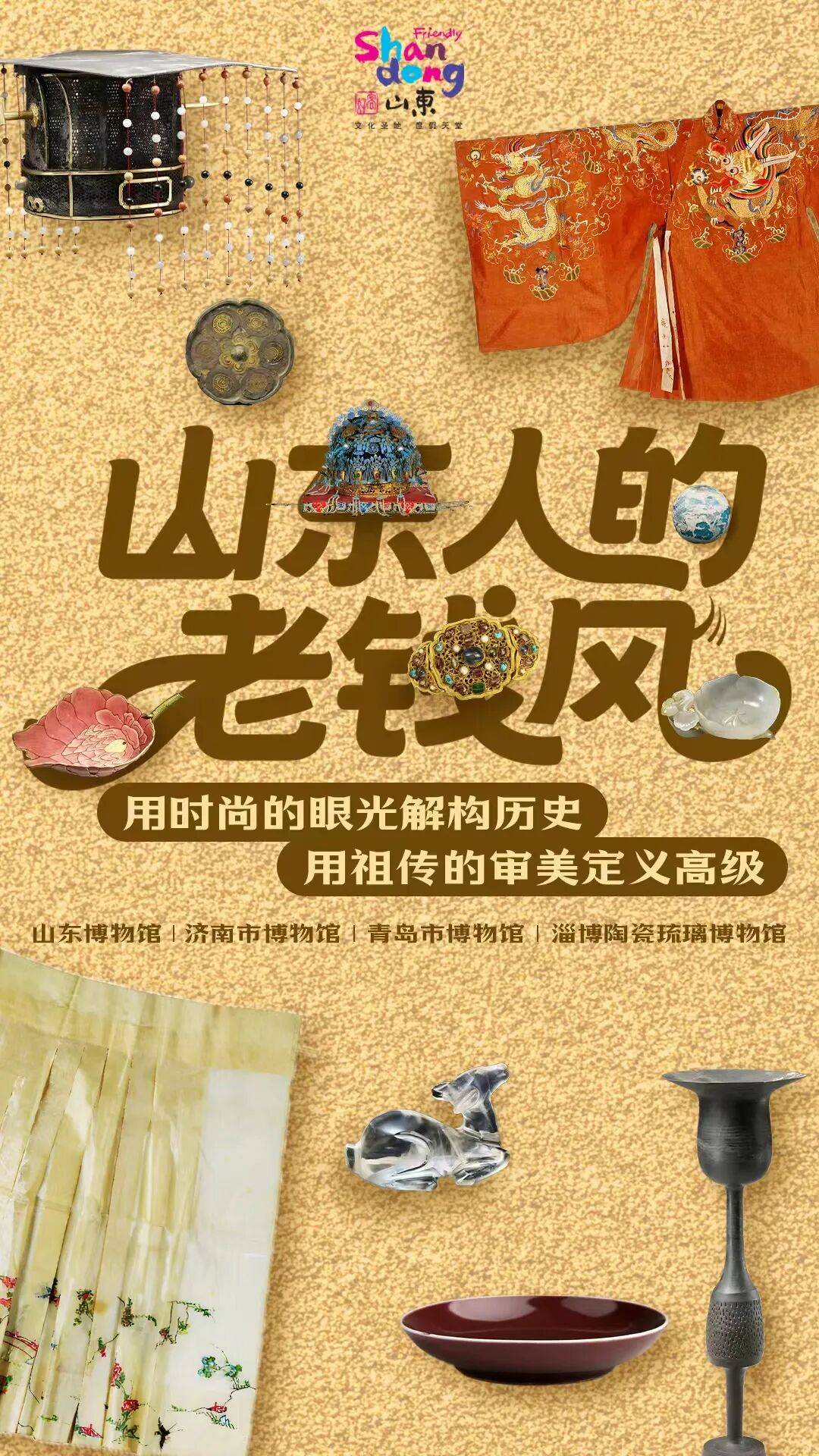

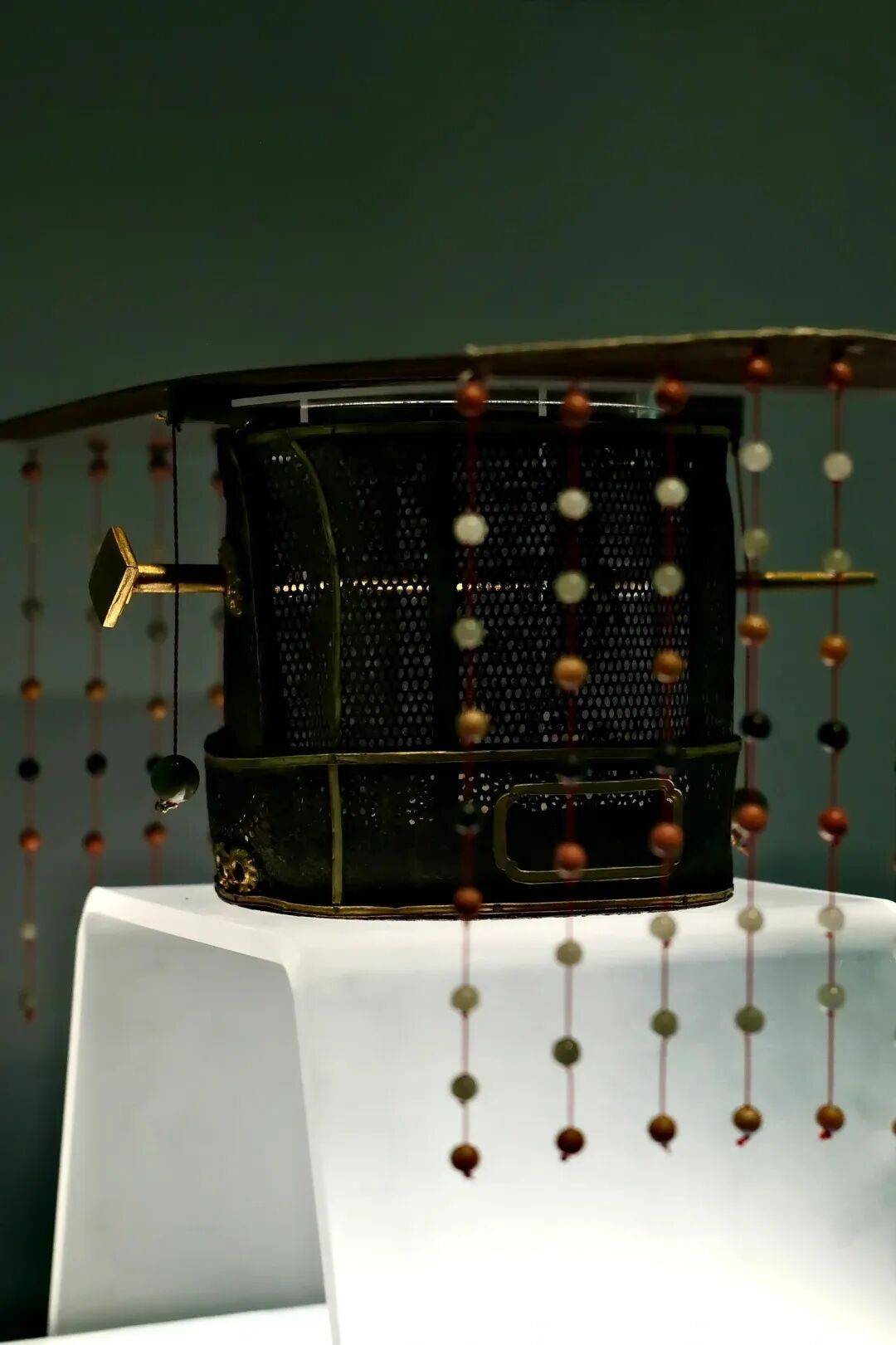

这件珍藏于山东博物馆的“镇馆之宝”出土于鲁荒王朱檀墓,是现存唯一一件明代亲王冠冕实物。

它通高18厘米,长49.4厘米,宽30厘米,尺寸间尽显亲王威仪。最上方的綖板涂着庄重的黑漆,其造型前圆后方,蕴含着中国古老的“天圆地方”宇宙观。

原图来源丨山东博物馆

綖板前后垂挂着多串玉珠,它们叫作“旒”。在明朝,旒的数量是严格的等级标识:天子12旒12珠,太子11旒11珠,而亲王,就如这件,是9旒9珠。

这些垂在面前的旒,意在提醒佩戴者“不视非,不视邪”,寓意帝王应明辨是非。

图片来源丨小红书 昂扬纪

更有趣的设计在下面。綖板下的玉衡两端垂下一对美玉,正好悬在耳侧,此物名为“充耳”。它可不是普通的装饰,其深意在于时刻告诫君主“不听谗言”,要做到有所听,有所不听。我们今天用的成语“充耳不闻”正源于此。

图片来源丨小红书 昂扬纪

冠冕的主体以竹丝精心编织而成,再覆以罗绢黑漆。在明代许多官帽都用染黑的纱制作,而这正是“乌纱帽”一词的由来,并在后世成为了指代官位的经典象征。

冠冕前后装饰着倭角长方形金饰框,两侧设有梅花形金穿,一枚金簪贯穿其中用来固定。每一个细节,都诉说着明代礼制的严谨与工艺的精湛。

图片来源丨小红书 张小军

它没有过多华丽的装饰,却凭借其独特的材质和严格的规制,成为明代亲王礼制的“标准样本”,彰显着至高无上的地位,完美诠释了那种不张扬却又难以忽视的奢华感。

这件长衫属于孔府旧藏,这里的“衫”和“袄”一样,常用来代指明代女性的上衣,不同的是,“袄”是有衬里的夹衣,而“衫”是无里的单衣。

整件衣服采用的是圆领上缀竖领,是一种十分有明代服饰特色的形制,大襟右衽(衣襟由左向右掩)——汉族以右为尊,所以在古代,传统的汉族服饰基本都是右衽。

长衫使用阔袖,右侧腋下有一对儿白色暗花纱绣蝴蝶纹垂带。衣身上绣有喜相逢过肩蟒,左右袖前后各有一只侧蟒,竖领上也绣着小蟒,其间还装饰着四季花卉、蝴蝶、寿山福海等纹样。

原图来源丨山东博物馆

颜色方面则选用了温和内敛的香色作为主调,不像正红那么抢眼,也不像明黄那么突出,不显山不露水,却在上面铺陈了一条金线绣成的过肩蟒,让视觉有了焦点,也从纹样上凸显了身份,让华贵感自然流露,浑然天成。

这条白色暗花纱绣花鸟纹裙可是不少人心里的“白月光”,它是典型的马面制,这种“马面裙”其实在宋代就已经出现雏形——一种更便于女性骑驴或马的旋裙。到了明清时期,又逐步发展为了我们现在熟知的“马面裙”。

原图来源丨山东博物馆

这条裙子裙身分为两大片,每片均由三幅织物拼缝而成,左右相向各打四褶。衣料为暗花纱,纹样是折枝梅花,在织物上随着光线的变化而若隐若现,展现出一种含蓄的精致。

图片来源丨山东省博物馆

裙摆处用红、绿、草绿、蓝、黄、黑等彩色丝线以鲁绣技法绣出山石、小桥流水、牡丹、石榴花、竹子、蝴蝶、燕子、鸾凤等丰富多样的纹饰,针脚细腻,栩栩如生,仿佛将整个春天的活泼景象都绣在了裙摆上。繁复的刺绣与白色暗花纱的清新淡雅相得益彰,乍一看平平无奇,可仔细品味却处处都是令人赞叹的细节。

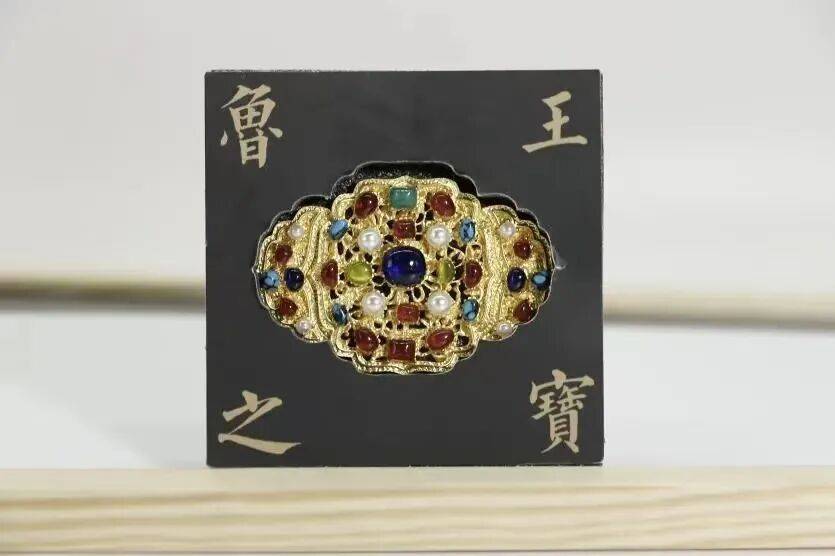

出土于鲁荒王墓的镶宝石金带饰,用另一种方式诠释了低调,它虽然在材质上选择了夺目的黄金,但却没有大面积使用,而是做成了精致的镂空,整体采用如意云头形(主体为如意形两侧活件为云头形)。

原图来源丨山东博物馆

最中间镶嵌一颗巨大的蓝宝石,四周环绕四颗大珍珠,两颗猫眼石,两颗红宝石,外圈又有小蓝宝石、小珍珠、红宝石、祖母绿、绿松石、缟纹玛瑙等宝石,全部宝石共计33颗,所有宝石均未经雕琢,以天然原貌呈现,这一设计巧妙地中和了黄金本身的张扬气质,令整件带饰于华贵中透出轻盈雅致之感。

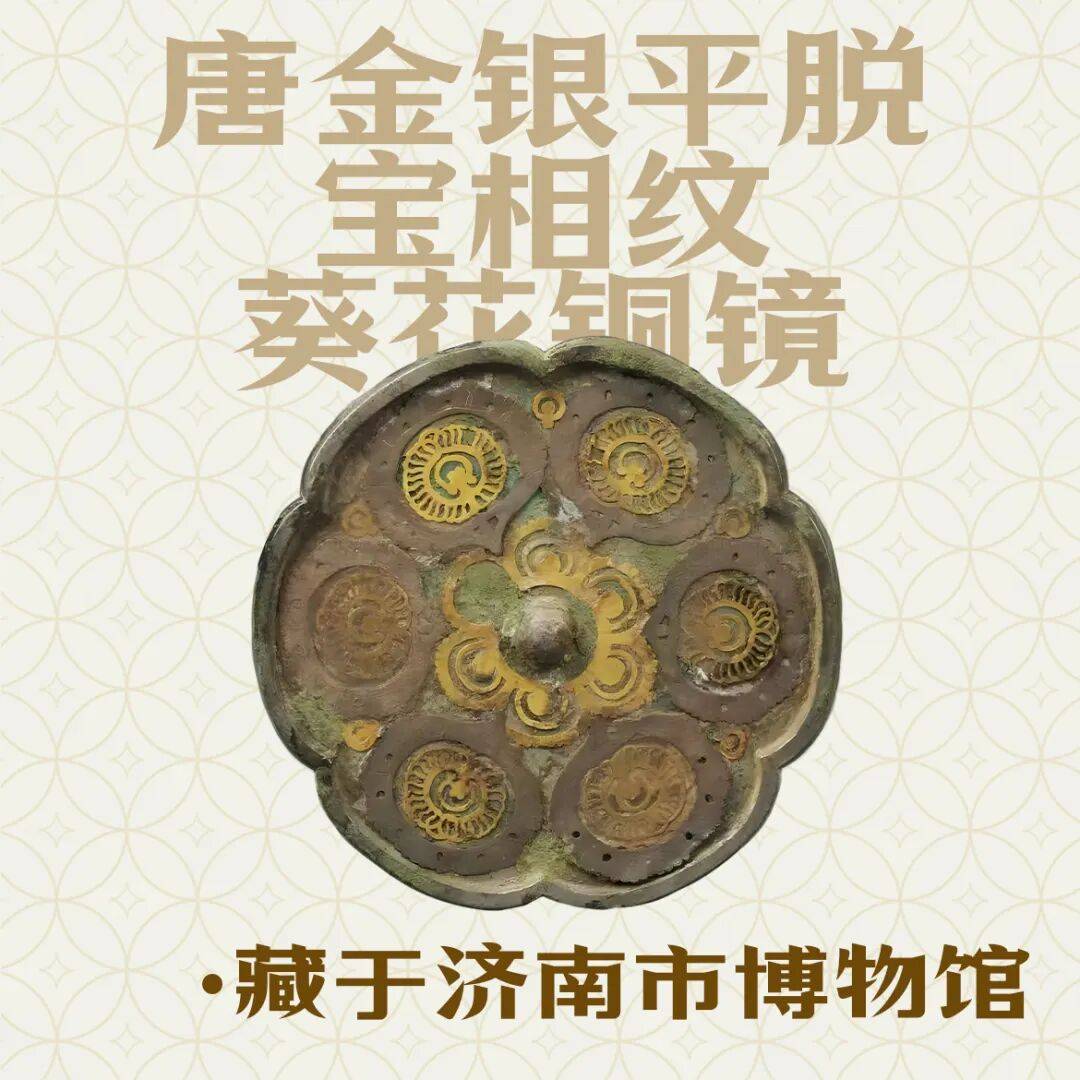

金银平脱工艺改良了漆器贴金金箔易损和脱落的缺点,制作过程可谓繁复至极,要将金银打造成极薄的造型贴在胎体上,然后经过反复刷漆和打磨,直到纹饰完全显露出来。

原图来源丨济南市博物馆

这面金银平脱宝相纹葵花铜镜,直径19厘米,六弧葵花形,镜子背面以褐色漆底为衬,圆钮周围装饰着金片制成的六出重瓣纹,每个花瓣又作三重细瓣,结构精密;外围环绕着六个银片心形纹,内部有金片宝相纹,纹样线条流畅,布局错落有致。整体纹饰层次分明,尺寸精准,刻画细腻入微,金片与银片在深色漆底的映衬下熠熠生辉。

尽管所用金银数量不多,但是工艺之繁复、制作之精良,足以令人领略到“做工豪奢”的震撼。

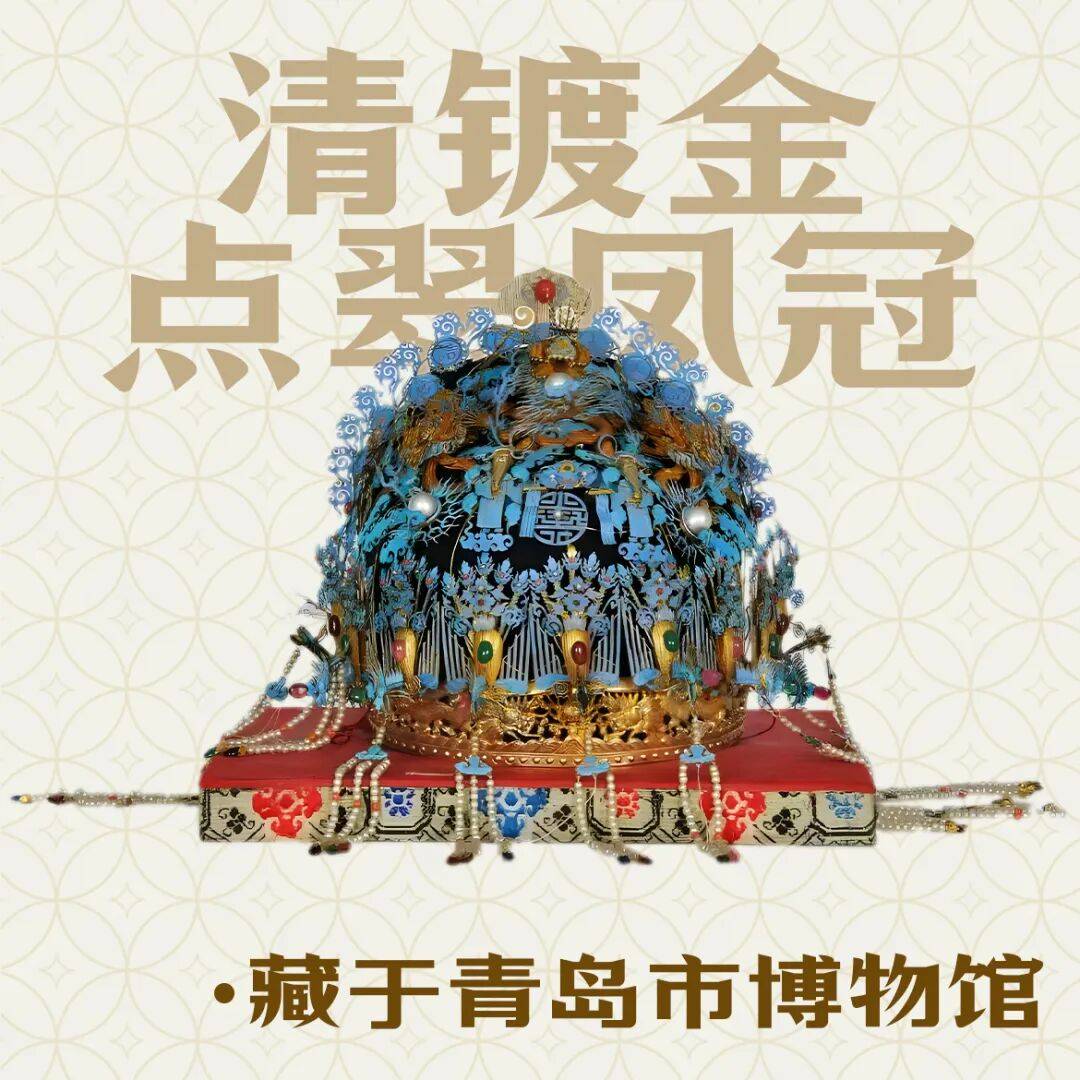

点翠,一种以金或者鎏金金属制成底胎,将翠鸟背部蓝色羽毛镶嵌在上面制成首饰器物的工艺。

虽然不如金银夺目,却自有一种温婉大气的艳丽与拙朴之美。而其原料的特殊与珍稀更为它赋予了非凡的价值,让它完全不输任何贵重金属制品。

原图来源丨青岛市博物馆

这顶凤冠以镂雕镀金的银片为骨架,上面嵌饰各种珍宝,华美非常,冠顶用镂雕的如意云头装饰,两侧环绕云纹,还有金丝编制的飞龙盘踞其中。冠身前后两面以及立翅上雕有凤凰,最下面是数条珍珠流苏,冠后上部錾刻“奉天诰命曰,官诰重封月”十字,下面两名手持如意的朝官,冠底雕有双龙相托。

整个凤冠虽然元素众多,但是布局繁而不乱,玲珑剔透的镂雕又加深了空间感,主体虽然是稳重端庄的蓝色,但在阳光下却能展现出隐隐华光,完美诠释了什么是低调的奢华。

当面料用到顶级后,“老钱风”的讲究就转向了设计。但它不是堆砌元素,而是那种看似自然、实则极为用心的独家定制,追求一种“简约却不简单”的效果。

就像一些文物,造型可能不华丽,但胜在设计的巧思和超凡的制作工艺,让懂行的人一眼就能感受到那份高级。

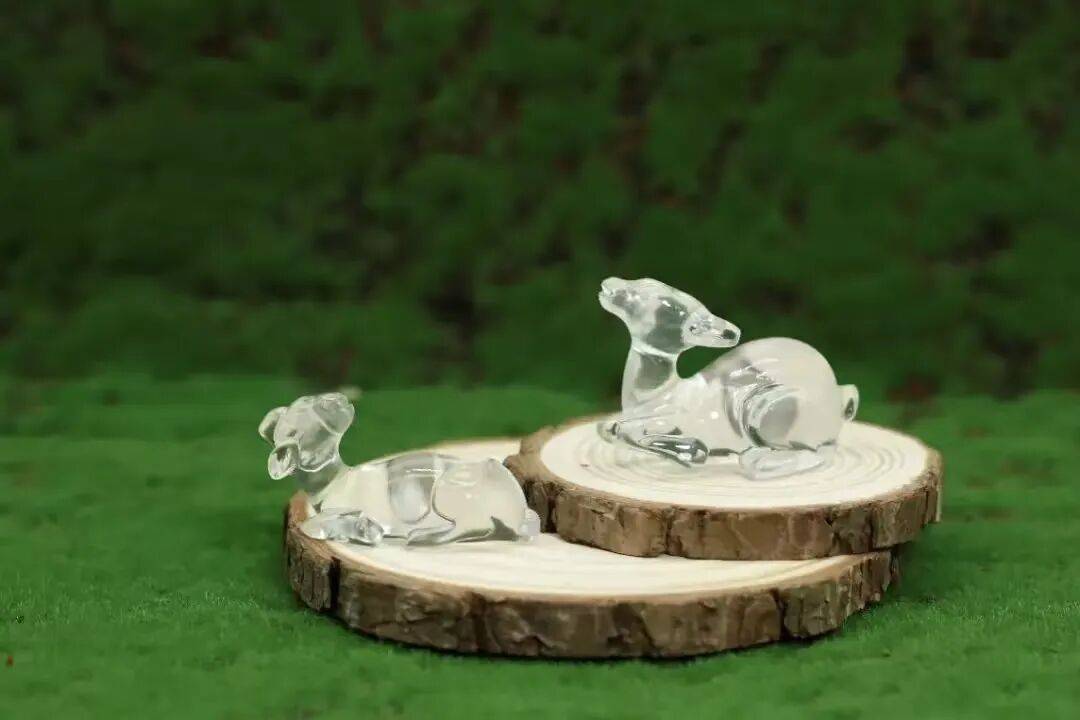

出土于鲁荒王朱檀墓中的水晶鹿镇纸,是用一整块水晶雕刻而成。水晶本身特别通透,是十分受欢迎的材质,但是因为它硬度高又很脆,所以雕刻起来非常困难,能做成这么形象逼真、细节生动的样子,真的非常难得。

这头小鹿弓着背缩着脚,安静地趴在那里,但又抬头往前看,修长的脖子弯出优雅的线条。最绝的是它的神态:眼睛微微睁开,带着点慵懒;两只耳朵温顺地向后贴,却又透着一丝警惕。

原图来源丨山东博物馆

水晶的清透感让它看起来干干净净,十分简约,而精准传神的造型又显得灵动高级,这份恰到好处的美感,正是其主人高雅审美的直接体现。

龙山文化是大约4000年前生活在黄河中下游的先民们创造的文明。它最闪亮的名片,就是一种打磨得乌黑发亮的黑陶,这些陶器工艺登峰造极,代表了中国远古时期制陶技术的最高水平。

从名字中的“蛋壳”二字就可以看出这件文物的最大特点,那就是“薄”!这件容器的器壁最薄处仅0.3毫米,被誉为“四千年前地球文明最精致之制作”,是山东龙山文化特有的酒器。

原图来源丨山东博物馆

它通体乌黑,没有任何纹饰,杯身修长、杯柄纤细却十分稳固,正所谓“材质基础做工就不基础”蛋壳黑陶杯虽然简约到极致,却因“薄如纸、亮如漆、硬如瓷”的工艺难度,成为史前文明的“奢侈品”。

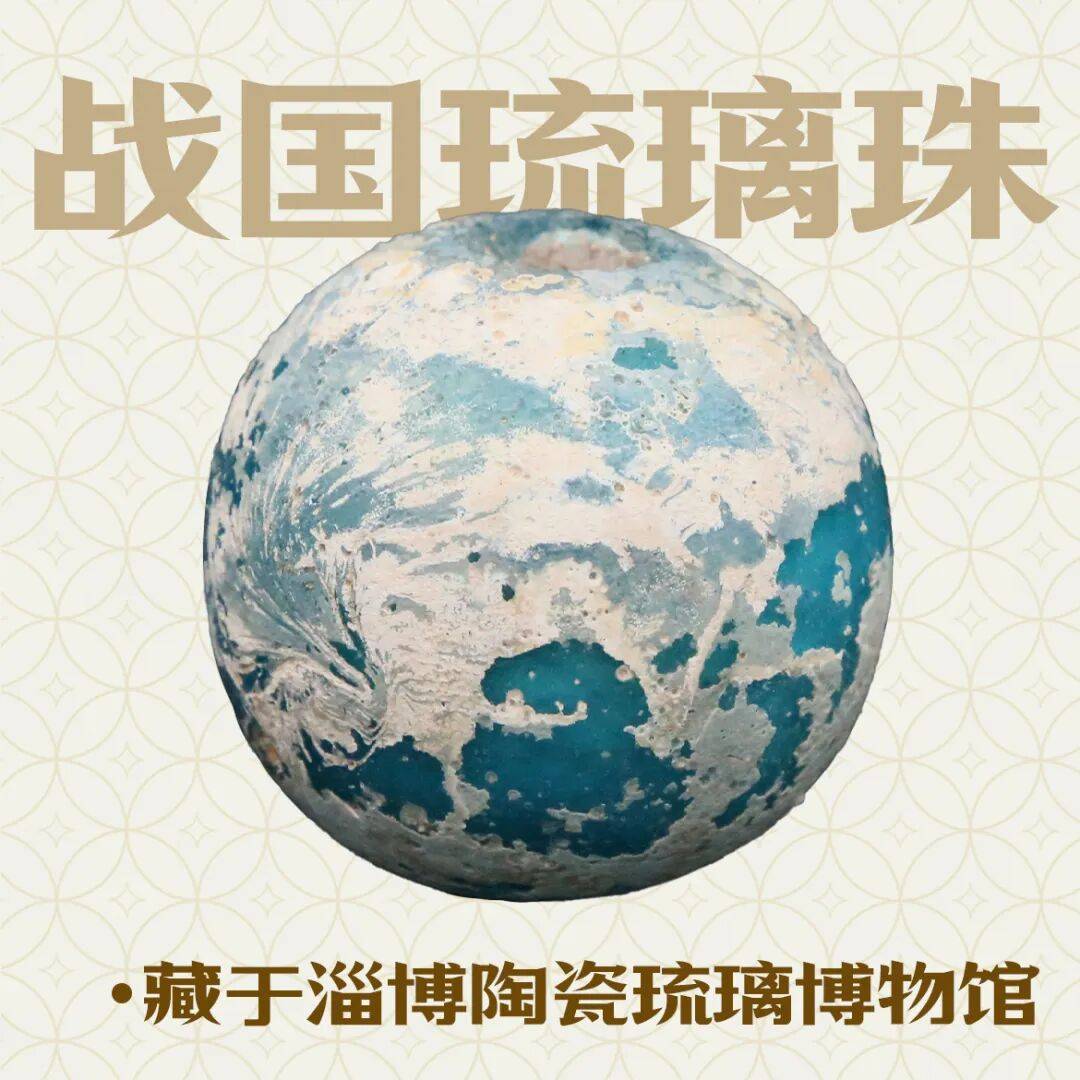

位列中国五大名器之首的古法琉璃,自诞生伊始就走上了“仿玉”的道路,所以它的质地通常温润细腻,与后来传入我国的西方玻璃制品有着本质上的区别。

原图来源丨淄博陶瓷琉璃博物馆

这件战国琉璃珠属于纯琉璃胎大型珠,它的直径达到了4.2厘米,通体呈浅蓝色,在古代工艺条件下,能够烧制出如此大的体积、如此纯净的胎体与如此均匀的成色,实属难得。它不依赖任何繁复纹饰,仅凭素雅的形制与温润的光泽,便令人过目难忘。

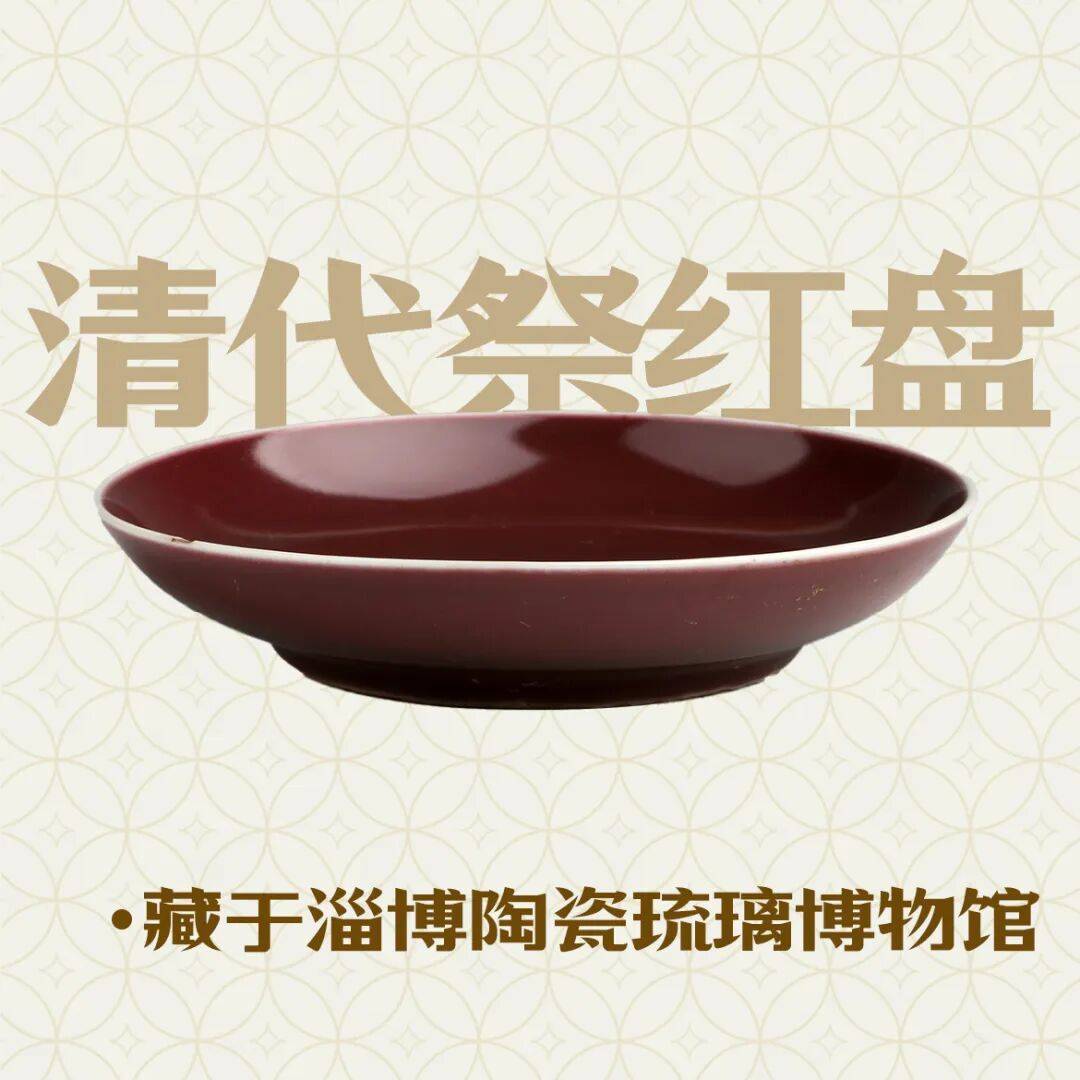

祭红瓷,属于高温铜红釉,因为对烧制过程中温度和环境要求苛刻,所以其成品率极低,有了“千窑一宝”的说法。

古人为了求得这一抹纯正的红色,可谓是不惜代价。在釉料配方中,不仅会掺入玛瑙、珊瑚、玉石,有时甚至会加入黄金等珍贵材料。这种近乎偏执的坚持,让祭红瓷成为了当之无愧的珍品,彰显着它无与伦比的价值。

原图来源丨淄博陶瓷琉璃博物馆

这件祭红盘的造型简约大方,盘身线条流畅自然,恰到好处地展现出瓷器的古朴与典雅。器口与足跟处呈现出一圈纤细的白边,俗称“灯草边”,细腻光滑。整件器物没有冗余的装饰,却在极简之中透露出不言而喻的高级感。

若说材质与设计是骨架,那么内涵便是“老钱风”的血肉与灵魂。他们钟情于物品所承载的故事与传承,令衣着成为“穿在身上的家史”,而文物真正的价值也都在于其内涵之中:纹样的含义、色彩的表达、意境的升华……正是由于内在的积淀,赋予了这些文物经久不衰的美感。

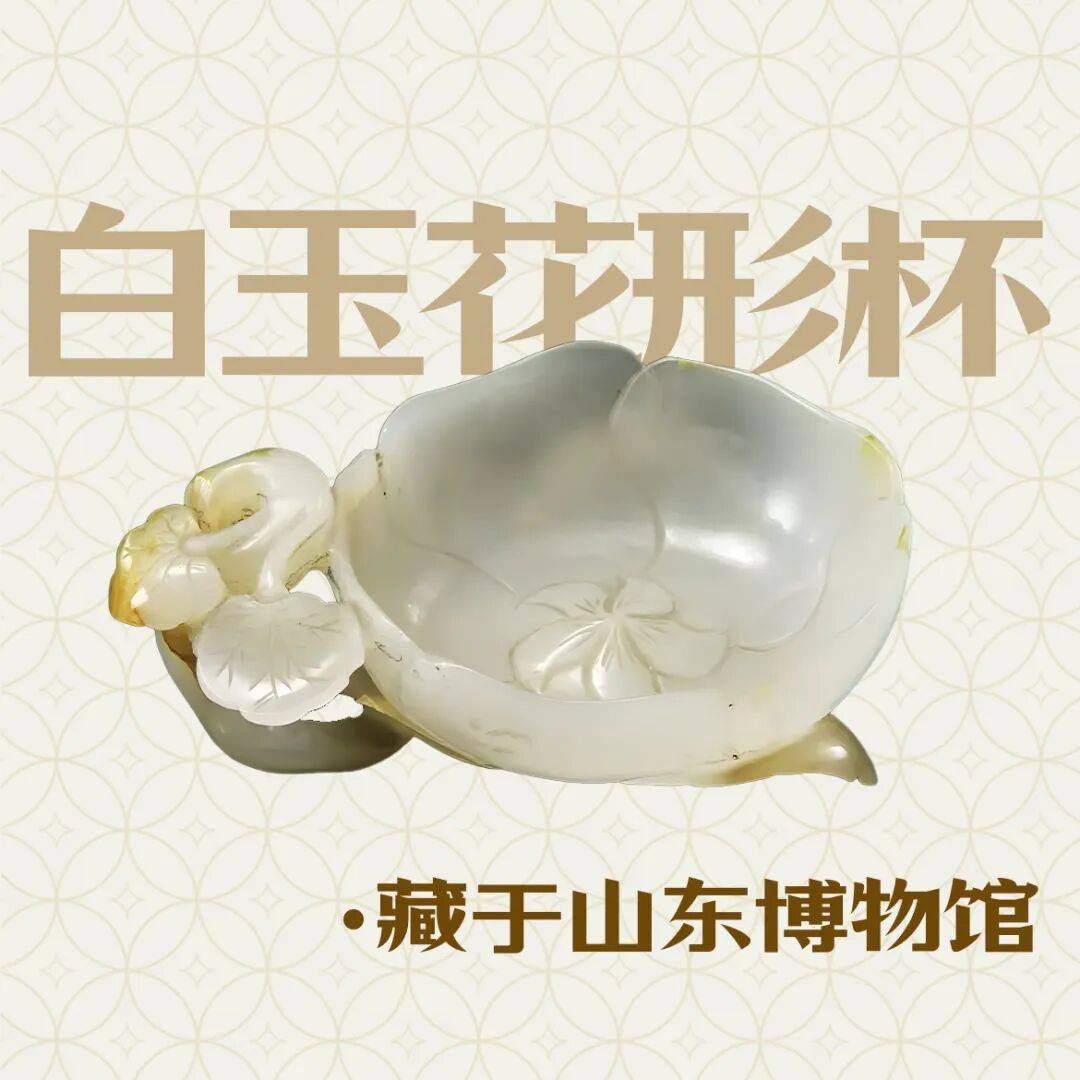

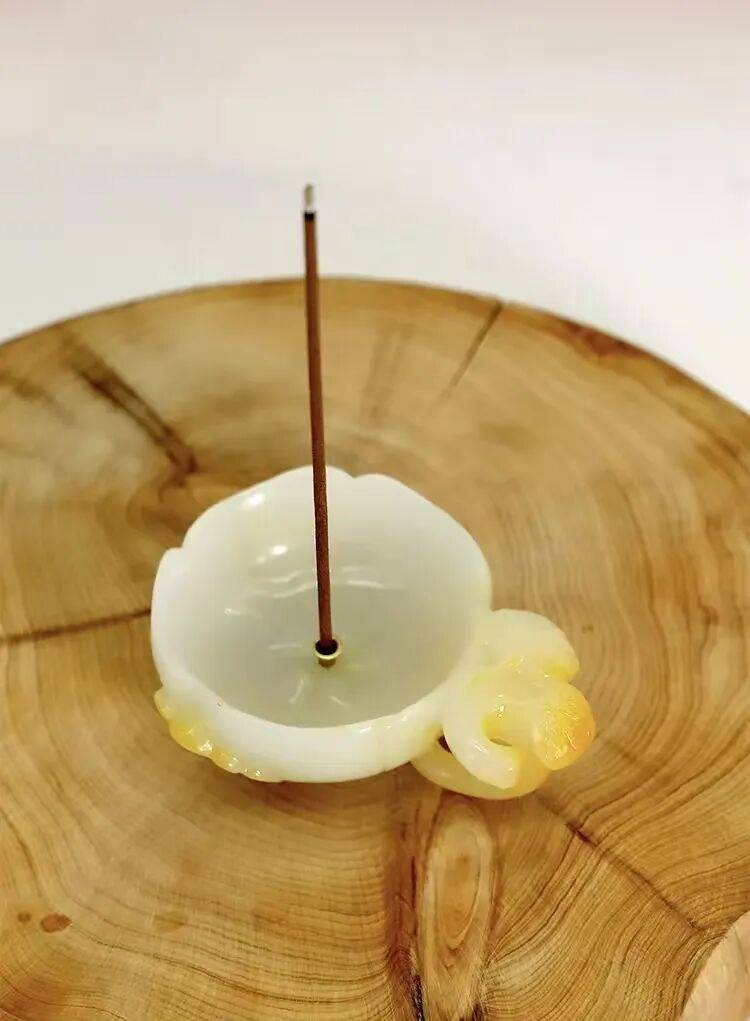

白玉花形杯虽名为杯,实则为一件文房雅器——笔洗。它以整块上等和田白玉雕琢而成,玉质洁白莹润,细腻如脂。器身巧妙地塑造成一朵盛放的鲜花,五片花瓣相依相连,边缘叠压起伏,勾勒出自然生动的花形。笔洗底部,一朵五瓣风车状小花作为花蕊悄然绽放,更添灵动之趣。

原图来源丨山东博物馆

杯柄与底托以镂雕技法化作缠绕舒展的枝叶,叶脉清晰,线条柔美,将花杯衬托得愈发清雅脱俗。器壁打磨得极薄,于光线下隐隐透光,赋予整件器物一种轻盈灵秀之气,宛如一朵初出水面的白莲,玲珑剔透。作为一件笔洗,它更被赋予了“妙笔生花”的美好寓意,令人不禁赞叹其形与意的高度统一。

这件清光绪粉彩秋操纪念杯的审美堪称古今通吃。它的杯体作牡丹形,以粉彩精绘层层叠叠的花瓣,嫩粉色调柔和雅致,却因工艺的精湛显得格外有分量 。杯柄上写着的“大清光绪三十四年安徽太湖附近秋操纪念杯”,昭示着它为纪念晚清“太湖秋操”而特制的官窑血统。

原图来源丨山东博物馆

除此之外更让人惊叹的,是它的“吸杯”设计——杯底花蕊处有小孔,与中空的花梗柄相连,既是杯柄又是吸管,复刻了古代文人追捧的“碧筒饮”——盛行于唐宋时期,其核心特点是以新鲜荷叶为饮器,借助天然莲茎作为吸管来饮酒。这种将实用与雅致结合的巧思,放在今天就是“小众设计师款”的既视感。

“老钱风”的内核是一种超越潮流的审美理念,它追求经典实用、材质顶级且审美自成的持久质感。这一理念,与博物馆中那些历经时光洗礼的器物不谋而合。尽管这些文物已退出日常使用,但它们衍生出的文创产品,却为这份经典美学注入了新的生命力。

山东博物馆

冰箱贴/香插两用白玉花形杯

图片来源丨山东省博物馆

山东博物馆

镶宝石金带饰冰箱贴

图片来源丨山东省博物馆

山东博物馆

水晶鹿镇纸冰箱贴

图片来源丨山东省博物馆

山东博物馆

花鸟折扇(取材自白色暗花纱绣花鸟纹)

图片来源丨山东省博物馆

山东博物馆

香色芝麻纱绣过肩蟒女长衫折纸

图片来源丨山东省博物馆

山东博物馆

秋操纪念杯金属书签

图片来源丨山东省博物馆

济南市博物馆

金银平脱宝相纹葵花铜镜化妆镜

图片来源丨济南市博物馆

从龙山文化的“蛋壳黑陶”到战国的“琉璃珠”,从明代亲王的“九旒冕”到孔府的“花鸟裙”,山东人骨子里的“讲究”,早已刻进基因里。

祖辈们的“奢侈”,不是炫耀价格标签,而是懂得什么样的材质经得起岁月,什么样的器型配得上传承,什么样的纹样承载着祝福。

如果你有时间,不妨来博物馆里逛逛,相信这穿越千年、历久弥新的东方审美一定不会让你失望。

参考资料:

1、山东博物馆

2、济南市博物馆

3、青岛市博物馆

4、淄博陶瓷琉璃博物馆

5、《大明衣冠图制》撷芳主人著

6、中国工艺美术学会网:赏读 | 非遗琉璃艺术——洗尽铅华 流光溢彩

7、央视新闻:文博日历丨冬日暖色来了!它,“瓶”实力走红

8、上海世承文物商店:“中国红”这种颜色有多牛?失传多年后是否能复原

来源:好客山东之声

扫一扫在手机打开