11月4日晚,我国专业舞台艺术领域的政府最高奖项——第十八届文华奖评选结果正式揭晓。由青岛出品、创排的大型话剧《烟火人间》脱颖而出,成功斩获“文华剧目奖”。

这是继2019年民族歌剧《马向阳下乡记》摘得第十六届“文华大奖”后,青岛时隔6年再度问鼎此项国家级荣誉。

话剧《烟火人间》荣膺第十八届“文华剧目奖”

作为每3年评选一次的行业标杆奖项,文华奖每届竞争都堪称“神仙打架”,本届尤为激烈。话剧《烟火人间》从全国参评的428部作品中脱颖而出收获殊荣,成为今年山东省唯一一部获奖作品。

这些获奖作品是怎样“炼”成的?未来,又该如何创作出更多直击人心的文艺精品?

01

“烟火”如何点燃?——

《烟火人间》的创作密码

文华奖获奖作品,向来是剧场里的“常驻嘉宾”、观众口中的“必刷剧目”,更是舞台艺术领域里的“标杆之作”。

话剧《烟火人间》,何以摘得这一殊荣?

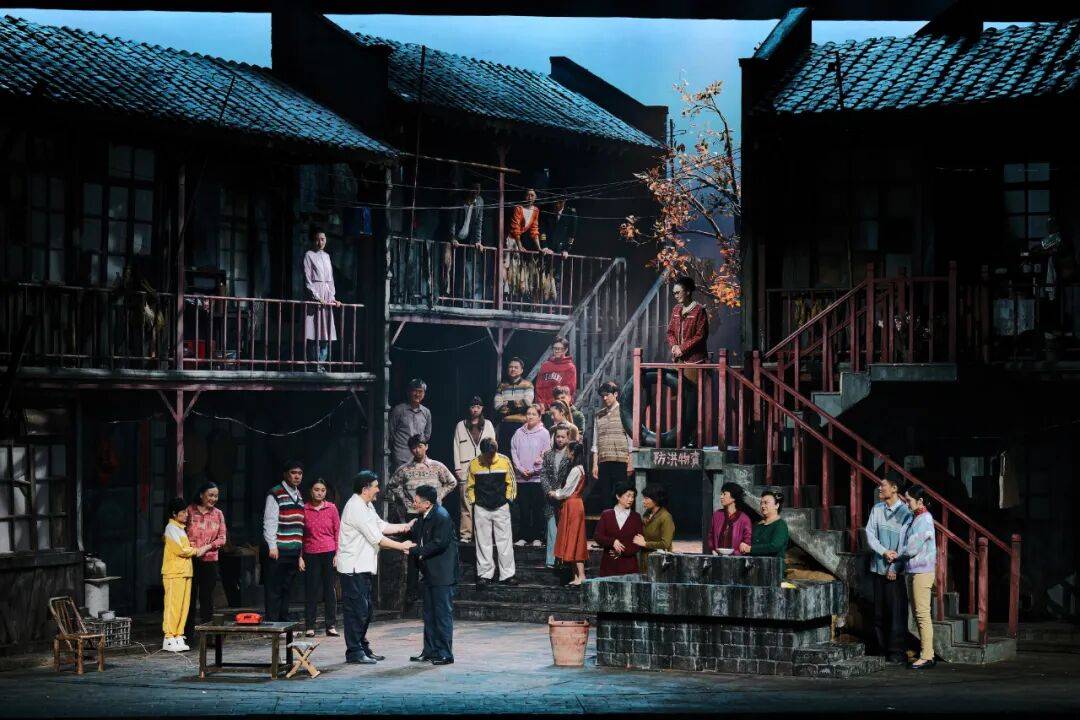

话剧《烟火人间》以百年历史的里院为背景

故事的“硬核”。

一座两层小楼的院子里,屋角堆着蜂窝煤,几户人围坐唠家常——《烟火人间》一开场,便将观众拉回上世纪八九十年代的青岛里院生活。

该剧以百年历史的里院为背景,聚焦上世纪改革开放进程中“向阳院”居民的日常,塑造了劳模杨老十、干部胡文进、锅炉工秦师傅等一众鲜活的普通人形象。

“我们创作的初心是贴近生活、关注普通人的故事,让观众在剧场里看到父辈的身影,感受到那个年代的真情与坚韧。”总导演黄港的话,道出了这个“硬核故事”的魅力所在。

舞台上,“向阳院”的一砖一瓦都是真实还原

舞台的“创新”。

让“院子”成为“会说话的角色”。舞美设计金卅从创作之初便确立了“这座院子不只是布景,更是人物关系的延伸”的理念。

他带领团队深入里院调研,记录墙面裂纹、台阶磨损、窗棂高度、屋檐弧度等细节,再将这些细节还原于舞台——年代感十足的天线、电线瓷壶,厕所与水房墙面的水渍和苔藓,让舞台上的“向阳院”满是生活质感;360度旋转的立体转台作为叙事核心,院内院外的切换、四季更迭的过渡、相聚离别的场景,都在转台转动间自然衔接。

从春日晨光洒落,到秋夜月色笼罩,小院的四季更迭借光影完成;灯光下的柿子树摇曳生姿,果实由青转红,见证着小院的时序流转。灯光设计周正平说:“用光不是简单地打亮院子,而是要顺着人物情绪与戏剧张力展开。”

“光影要有情感的呼吸”,这让《烟火人间》的舞台不止有视觉冲击,更有了情感温度。

话剧《烟火人间》创作团队在第十四届中国艺术节闭幕式演出后合影

观众的“共鸣”。

对一部真正优秀的文艺作品来说,奖杯与口碑从来不是一道选择题。“这几年看过的最真诚的一部戏”“这就是我们自己的生活”……《烟火人间》在社交媒体收获了一众观众好评。

“改”,是《烟火人间》创作全程的关键词,也是其引发观众广泛共鸣的核心。

编剧廉海平说,作品历经数次修改打磨。比如原剧本中“孙金义招工回乡”的场景,因戏剧结构的调整,“精简”为台词叙述;锅炉工秦师傅牺牲的这段情节,因观众反馈“过于沉重”被删去……

甚至在桂林演出时,导演黄港根据现场观众的热情反馈连夜修改,让第二天的演出节奏和观众情绪衔接更流畅。

02

“号角”如何吹响?——

文艺精品的“创作密码”

文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。

不止“文华奖”,党的十八大以来,青岛先后有七八百部文艺作品获得省级及以上荣誉,茅盾文学奖、鲁迅文学奖、全国优秀儿童文学奖、“五个一工程”奖等不同领域的领奖台上捷报频传,可谓佳作不断,精品迭出。

这些出自不同领域的精品力作,各擅胜场的同时,也藏着共同的“创作密码”。

精益求精,创作过程“死磕”。

有人说,快节奏的当下,“慢工出细活”已经过时了。但事实是,时代再变,打造精品的核心逻辑从未改变——只有持之以恒,耐住寂寞,才能拿出经得起时间检验、叫座又叫好的作品。

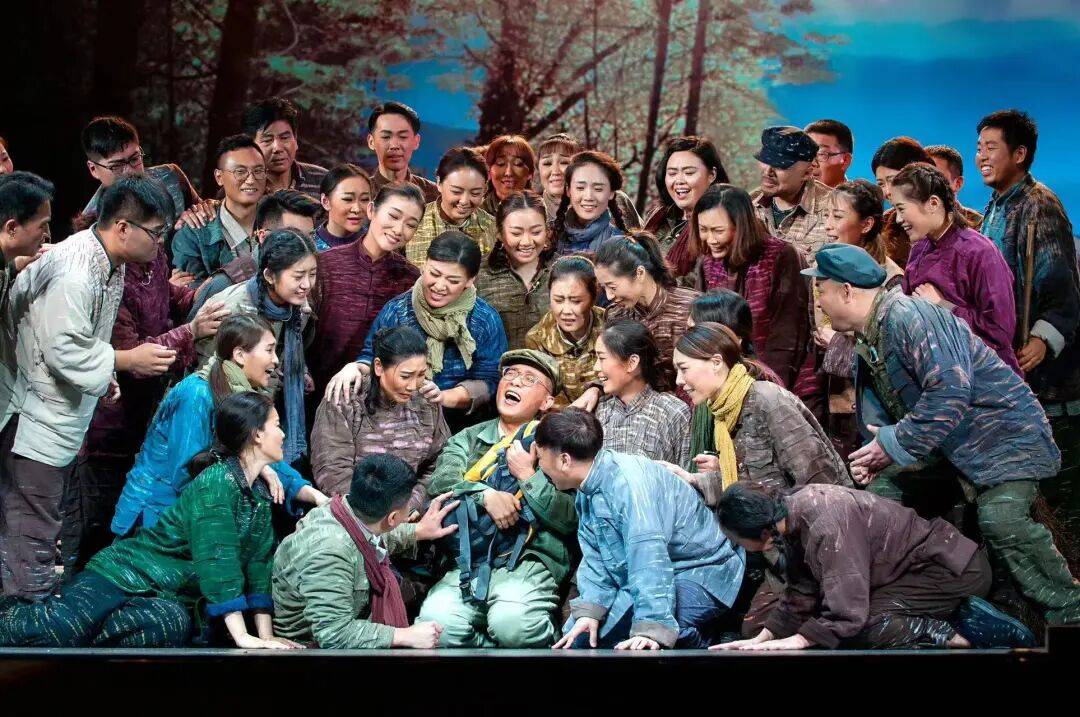

比如,斩获第十六届“文华大奖”的青岛原创民族歌剧《马向阳下乡记》,编剧代路数易其稿,从80万字的素材里精挑细选,最终凝练成2万字的鲁版乡村歌剧剧本。

报告文学《靠山》的作者铁流,花了14年时间翻山越岭,采访了上百位支前模范及其后人,积累了超千万字的口述史料,终于写出这部50万字、获“五个一工程”奖的作品。

青岛原创民族歌剧《马向阳下乡记》获第十六届“文华大奖”

扎根生活,作品自带“温度”。

文艺创作不能“闭门造车”。源于人民、为了人民、属于人民,既是社会主义文艺的根本立场,也是作品打动人心的关键所在。

获第十一届茅盾文学奖的《雪山大地》,获第十三届精神文明建设“五个一工程”奖的广播剧《中国船长》、报告文学《国家记忆》,获鲁迅文学奖的长篇报告文学《中国民办教育调查》、报告文学《第四极:中国“蛟龙”号挑战深海》……

这些获奖作品无一不是作者深入生活、现场观察,然后用群众喜闻乐见的形式创作出来的。

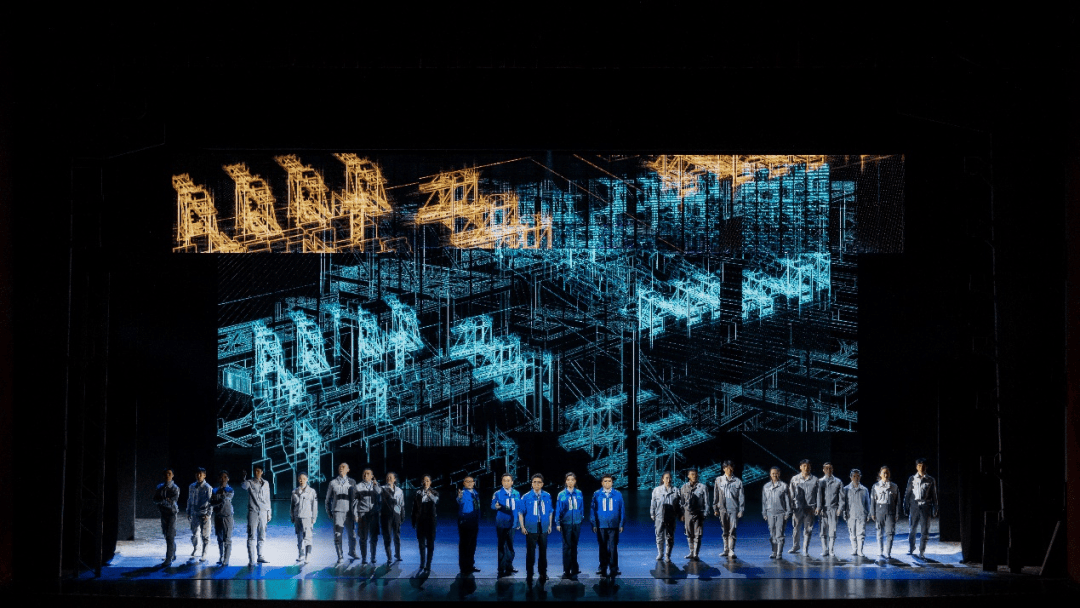

在多媒体加持下,现代京剧《弄潮》既继承了中华戏曲的美学传统,又极具科技之美

守正求新,现代科技“赋能”。

正如“每一个时代的文学,都有新的写法”一样,如今的文艺创作在科技的加持下,正打开新空间,拓展新可能。

比如,现代京剧《弄潮》通过多块冰屏与多媒体技术的融合,将现代化、智能化的港口场景生动呈现在舞台上,既保留了京剧的艺术精髓,又用新科技赋予作品年轻态的表达,让传统艺术焕发出新活力。

03

“后浪”如何奔涌?——

从“高原”到“高峰”的进阶之道

文艺长河川流不息,奔涌向前。一座城市的文艺创作,如何才能始终枝繁叶茂、生生不息,不断为人民、为时代提供精神食粮的滋养?

科学“统筹规划”。

文艺创作不是创作者的“单打独斗”,需要城市层面的统筹规划。

青岛一方面主动扛起“齐鲁文艺高峰计划” 的大旗,对标全省、全国顶尖文艺创作标准;一方面立足本土文化基因,启动 “文艺精品创作质量提升工程三年行动计划(2024—2026年)”,研究制定“青岛市红色文化主题文艺创作传播实施方案(2025—2029年)”,通过“高点定位+长短结合”的策略,每年策划论证一批重点选题,确保“短期不断档、中期有储备、长期有规划”。

精心培育下,青岛优质文艺项目层出不穷

厚植“文艺土壤”。

文艺精品创作,离不开软硬件资源的“养分供给”,也需要政策支持的“阳光雨露”。

建强生产调度机制,做创作的“贴心管家”。青岛推行“四个一”精准服务模式——“一个项目、一个创作团队、一套服务班子、一套推进方案”,成立工作专班,主动介入重点项目创作的各个阶段。

建强政策扶持机制,激发创作活力。《烟火人间》自立项起,先后纳入国家级、省级、市级重点扶持项目名单,获得从资金补贴到专业指导的全方位支持。

2020年至今,青岛累计对248个创作类精品项目给予扶持奖励,用真金白银推动文艺创作“多点开花、好戏连台”。

话剧《烟火人间》已在北京、重庆、桂林等地演出

营造“包容氛围”。

文艺精品创作,既需要“硬核”的支撑,也需要“温柔”的包容。

支持大胆探索,给予足够耐心。鼓励创作者突破传统和自我,尝试新的艺术表达。如《弄潮》《烟火人间》两部作品都是数易其稿、边演边改,一次次的优化和提升,终于打磨出观众叫好、专家认可的优秀作品。

尊重创作规律,提供宽松环境。正如本届文华奖提倡“十年磨一戏”的精品意识,《马向阳下乡记》《烟火人间》这些获奖作品,看似“横空出世”,其背后是辛苦的汗水和艰难的付出。正是日复一日的精心打磨,秉持不求速成的“长期主义”,最终打造出了经得起时间检验的精品。

宝剑锋从磨砺,梅花香自苦寒。人们期待,青岛的艺术舞台氤氲更多《烟火人间》,时代的艺术天空始终群星璀璨!

来源:青岛宣传

扫一扫在手机打开